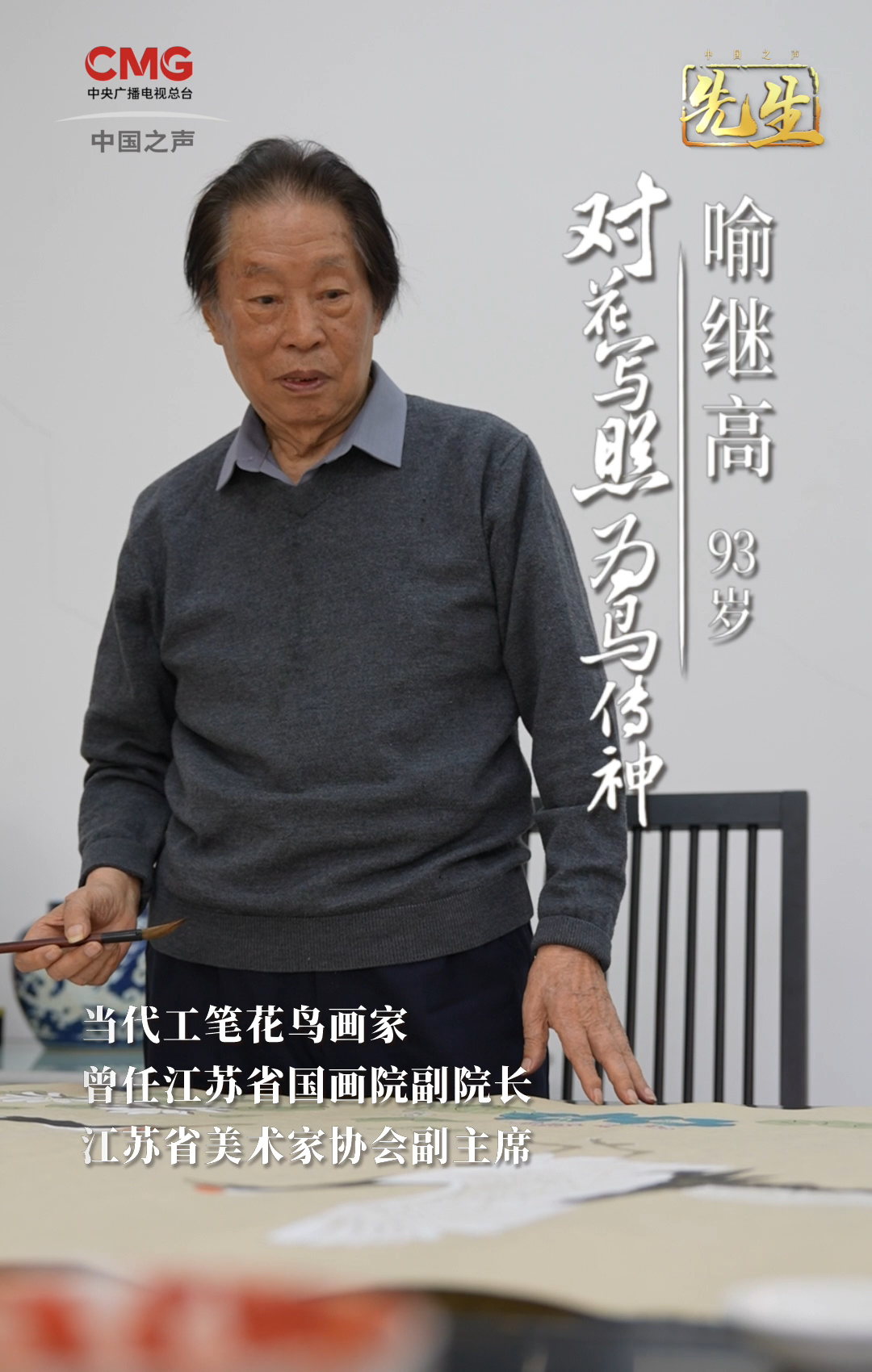

喻继高:对花写照 为鸟传神

先生20250503喻继高

音频来源:(mp3下载)

图文来源:喻继高:对花写照 为鸟传神

相关专题:先生(中国之声)

关键词:中央广播电视总台,中国之声,先生,特别策划

喻继高:“一张好画,今天看是好画,明天看还是好画,摆在历史上还是好画,一张画就能把你感动得要命,才能成泰斗。我只会画个花鸟画,称大师,汗颜,称不起。”

【人物名片】

喻继高,1932年生,今年93岁。当代工笔花鸟画家。曾任中国工笔画学会副会长等职。他早年师从傅抱石、陈之佛,秉承“对花写照、为鸟传神”的传统画法,形成了“继高式”祥花瑞鸟风格。喻继高创作的《梨花春雨》《荷香鸭肥》《春江水暖》等作品,累计出版发行超过1亿幅,被誉为“给花鸟以生命的人”。

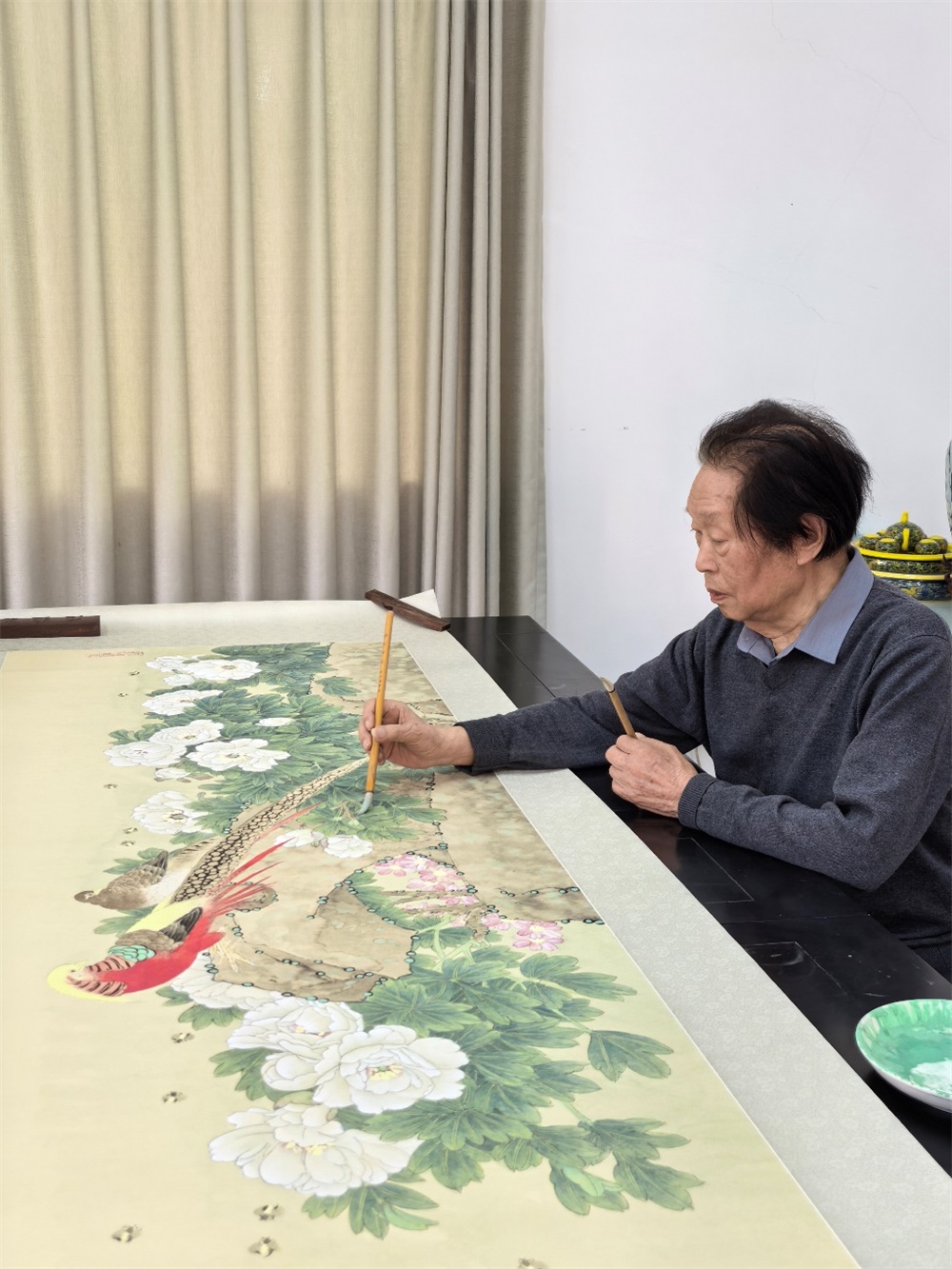

喻继高的画室里,离门最近的墙上,挂着一幅《荷香鸭肥》。翠绿的荷叶上,缀着几颗露珠。从画前走过的人,会不由得放轻手脚,生怕步履间带来的风,惊扰得这几颗珠子从画纸上滚落。

半个多世纪了,喻继高先后画了十幅《荷香鸭肥》,每一回,都得这里调几笔,那里添一点,总归不能跟之前的一样。

画画的苦,19岁之前的喻继高是不知道的。爬树捉虫、下河撵鸭,随时可以撒欢的田野,随处都能入画的风景,少年的画本上,一笔一画都是乐子。直到考入南京大学艺术系,喻继高的日子里才有了几分考验。

但一上课,穷学生喻继高就阔了起来。讲台上站着的先生,是陈之佛、傅抱石。只一节课,喻继高就选定了中国画,此后七十多年,没有变过。

只是,这份深情,险些被所谓潮流卷走。彼时,全国多所美术院校纷纷取消中国画,这让想学中国画的学生,该怎么办?

岁月长河里淘洗过的经典,坚定了喻继高的选择。20来岁的小伙子揣着所学走出校门,迎头却是一盆冷水。

还没等喻继高作出更多的画,陈之佛、傅抱石两位先生先后因病辞世。随后,便是十年浩劫。在那个年代,傅抱石的画作面临遗失和毁坏的危险。喻继高抱着先生的画作东躲西藏,直至后来把429幅作品完好地交还师母手中。当年他守护的,又何止是老师的画作?

微山湖的鸭子,喻继高再熟悉不过:活鸭子没毒,难不成画到纸上就有了毒?

1972年,《荷香鸭肥》作为年画出版,一版不够,加印,再印……48万张年画销售一空。

春江水暖鸭先知。改革的春雷响起,喻继高和同行背着画笔出门。坐着轮船,沿江而上。在武汉,一树梨花扯住了喻继高的眼。

那天回到住处,喻继高坐在床边,眼前还是那一树笼在雾里的梨花。1978年的春天,就这样住在喻继高的心里,落在纸上,便是那幅《梨花春雨》。

喻继高创作的春天也来了。《松鹤长春》《牡丹锦鸡》《春色》《莲花颂》等一批优秀作品就产生在这个时期。其中,巨幅工笔花鸟画《苍松瑞鹤沫朝阵》长8.15米,宽2.8米,20只仙鹤绘制在4张半丈二匹的宣纸上,是他从艺生涯中绘制的最大一幅画。

有观众在看过画展后留言:站在画前,仿佛闻得见花香,听得到鸟鸣。吴冠中先生评价,喻继高的作品丰满而多样的形,鲜艳的色,寓对比于统一,雅俗共赏。

在老伴屠美如的记忆里,年轻的时候和喻继高约好逛公园,只要一眼看见花开,他就掏出本子写生,顺口撂下一句“不如你一个人去逛吧”。

喻继高60岁时,跑了三千多里路,去了西双版纳,爬了两千多米,只为把杜鹃花看得再真切些。

为了画画走过多少路,喻继高不记得;这一辈子作了多少画,他也没数过。画作再多,他也没舍得随便拿画换钱。凝结心血的画里,有更深的心思。

【记者手记】

我是记者冯会玲。在女儿喻慧的记忆中,见得最多的是父亲的背影:她上学出门时,父亲面朝画纸背向她;放学回家了,父亲还是那个姿势。在先生的世界里,总有画不尽的花鸟自然。

从丈二、丈六、再到丈八,先生开创了中国工笔画尺幅的自由。我问他,为什么花鸟工笔画越作越大?他答:小时候在乡间的田里野惯了,拿起画笔,喜欢的也是这“广阔天地”。

站在去年新作的那幅《荷香鸭肥》前,先生走近几步,又退后几步,再迈步向前,端详着荷叶,背对着女儿说,露珠再多来几颗就好了。

先生,不仅是一种称谓,更蕴含着敬意与传承。

可堪先生之名者,不仅在某一领域独树一帜,更有着温润深厚的德性、豁达包容的胸襟,任风吹雨打,仍固守信念,将深沉的家国情怀根植于血脉之中。

捧着一颗心来,不带半根草去,为后生晚辈持起读书、做人的一盏灯。

中国之声特别策划《先生》,向以德性滋养风气的大师致敬、为他们的成就与修为留痕。